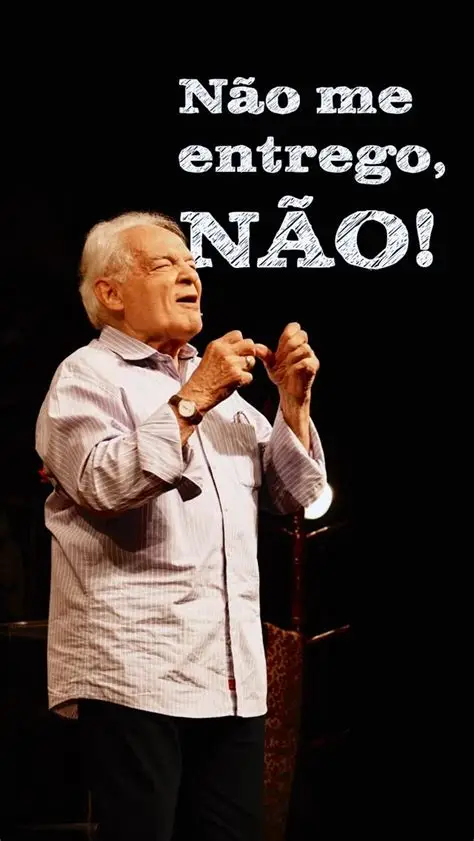

Resenha: “Não me entrego, não!”, o testemunho de um imprescindível

por Márcio Boaro

Há perguntas que se abrem como um proscênio e, a partir delas, a cena inteira se organiza. O que pode ser mais gratificante, para alguém que chega aos 92 anos, do que perceber que a própria vida teve sentido público? Que a voz esteve em sintonia com a época, não por docilidade às modas, mas por ter interferido na conversa comum, deslocando percepções, formando plateias, qualificando o espaço compartilhado? É sob essa régua — que vale como ética e como poética — que se assiste a “Não me entrego, não!”, primeiro monólogo de Othon Bastos, texto e direção de Flávio Marinho. Ali não se oferece um álbum de glórias nem um rosário de episódios com moldura de nostalgia: oferece-se trabalho — o trabalho de um intérprete que atravessou décadas sem perder o senso de missão do teatro.

Convém resgatar, sem rubor, um termo que a crítica usou com precisão e que o tempo tratou de apagar do vocabulário: Homem de Teatro. Dizia-se de quem conhecia o ofício por dentro e por fora — dos ensaios à ribalta, dos prazos à disciplina, da ética com o público à liturgia do repertório. Othon encarna essa figura sem pompa. Chega com as ferramentas na mão, as marcas de uso à mostra, e nos lembra que a grandeza do ator não está na aura, mas na clareza com que faz o palco virar lugar de exame: exame da própria vida, exame do próprio tempo.

A dramaturgia de Flávio Marinho organiza a matéria em blocos temáticos (trabalho, amor, teatro, cinema, política), mas o que mais interessa não é a lista dos tópicos — é a forma como eles são atravessados por uma dupla chave temporal. Othon interpreta e, simultaneamente, comenta Othon. Faz conviver, sem anular, o menino que viveu e o homem que recorda; o impulso e o juízo; a lembrança e o pensamento sobre a lembrança. Ressoam aqui, de maneira orgânica, os ecos do teatro épico de Brecht — não como citação exibida, mas como método respirado: ver e fazer ver; viver e analisar o vivido. Esse duplo foco se materializa na partitura de voz e corpo, em mudanças milimétricas que têm a força de colocar o espectador no lugar do pensamento.

Aqui, a técnica não é ornamento: é matriz de sentido. Fala-se, com frequência, da “economia gestual brechtiana”; poucas vezes ela se viu tão necessária e funcional. Othon domina uma gramática da contenção em que cada gesto vem carregado de função dramática: o leve deslocamento do olhar que altera o tempo do narrador; a modulação vocal que afina a distância entre ironia e ternura; a pausa respirada que permite a uma ideia ecoar na mente do público antes que a próxima se apresente — como convém a quem entende que, no teatro, o silêncio também trabalha. Nada está em excesso: quando a lembrança exige urgência, o ritmo se precipita, sem atropelo; quando a memória pede contemplação, um compasso a mais abre espaço para a reflexão. Essa aritmética do tempo é, em si, uma aula para atores e diretores.

Não há, tampouco, exibicionismo memorialístico. Othon recusa o narcisismo da anedota — e quando a anedota aparece, é como exemplo, não como autoincensamento. A memória pessoal funciona como porta para a história coletiva: parceiros de ofício, cenas de bastidores, o assombro do primeiro encontro com um grande texto, a disciplina de ensaio, a ética com o público, a construção paciente de um repertório. O que se vê é a vida submetida ao método, isto é, a convicção de que o trabalho artístico tem uma finalidade pública — e que essa finalidade exige responsabilidade diante do contexto político. É por isso que o espetáculo nunca se fecha em nostalgia. O passado não é vitrine, é ferramenta.

Esse ponto merece sublinhado: a ideia de que o teatro forma o seu tempo e é por ele formado atravessa o monólogo como linha-mestra. Em cada evocação, Othon pergunta — às vezes explicitamente, às vezes com a alteza do subentendido — o que é que o teatro deve ao mundo e o que o mundo pode ainda pedir ao teatro. Quando fala de cinema, o ator não troca de assunto: amplia a arena. Sua presença em filmes decisivos da história brasileira, longe de ser currículo, torna-se prova de que um intérprete, quando enraizado no seu povo e no seu léxico, modula a própria língua do país. A plateia reconhece essa espessura e, por isso, se entrega à escuta. Há um Brasil que se escuta em Othon — e essa reciprocidade é, talvez, o maior título que um artista pode ostentar.

No desenho da encenação, a direção de Flávio Marinho mostra compreensão fina do que está em jogo: é preciso não competir com a presença que pensa. O dispositivo cênico privilegia a inteligibilidade; acentua e sustém, sem ilustrar. Quando um sublinhado é necessário, ele vem com discrição; quando um contraponto pode arejar, aparece a participação de Marta Paret, jamais como efeito, sempre como relação — lembrando que, mesmo em um solo, o teatro é coral. O resultado é uma correnteza calma, em que a palavra guarda sua densidade e o tempo é medido em favor da ideia.

Ao longo do percurso, reconhecem-se afinidades que a história do teatro consagrou. Há momentos em que a frase pede aquele ar de prosa alta que Bernard Shaw praticou — didático sem sermão; outros em que o risco vivo da palavra, a coisa que faísca por dentro, lembra o duende de Lorca. E há passagens que parecem conversar com a velha lição de Shakespeare (“o mundo é um palco”), só que sem a tentação da metáfora totalizante: em Othon, a frase se faz trabalho, porque o palco é onde o mundo pode ser experimentado de novo, com método e com prudência, até que uma forma justa se apresente. A crítica brasileira, Fernando Peixoto à frente, insistiu muitas vezes nessa dureza necessária entre arte e responsabilidade; o monólogo se alinha a essa tradição sem precisar proclamá-la.

Há um ganho suplementar quando o espetáculo desloca o foco do “eu” para o nós. Em vez de fixar o passado, Othon o emprega: memória como matéria de pensar. A cada cena, uma pergunta nova se abre para a plateia: o que fiz do meu tempo? que devolvi ao meu entorno com meu ofício? que país ajudei a compor com os gestos que repeti? É uma pedagogia sem paternalismo: não se entrega conclusão, oferece-se critério. Por isso, ao final, a velha inscrição de Brecht — “Há aqueles que lutam toda a vida; esses são os imprescindíveis” — deixa de ser poster de sala de ensaio e volta a ter peso específico: funciona como diagnóstico, não como aplauso automático.

O título — “Não me entrego, não!” — também se aquieta e ganha sentido: não é bravata, é norma de ofício. Não entregar o palco à frivolidade, não entregar a memória ao narcisismo, não entregar a técnica ao tique. Othon impõe respeito não pela longevidade apenas, mas pela fidelidade a esse princípio simples e difícil: estar em relação com o tempo — às vezes com ele, às vezes contra ele, sempre em diálogo com a plateia. Saímos com a impressão de ter assistido ao necessário: uma noite que repõe, com sobriedade e fervor, o valor civilizatório do teatro.

E, porque toda crítica também é serviço à cidade:

Serviço:

Duração: 100 min Classificação etária: 12 anos

Ficha técnica:

Elenco: Othon Bastos

Texto e Direção: Flávio Marinho

Participação Especial: Marta Paret

Diretora Assistente: Juliana Medella

Direção de Arte: Ronald Teixeira

Trilha Sonora: Liliane Secco

Iluminação: Paulo Cesar Medeiros

Programação Visual: Gamba Júnior

Fotos: Beti Niemeyer

Consultoria Artística: José Dias

Assessoria Jurídica: Roberto Silva

Coordenador de Redes Sociais e Diretor de Cena: Marcus Vinicius de Moraes

Assistente de Produção: Gabriela Newlands e Calu Tornaghi

Assessora de Imprensa: Adriana Monteiro

Produção Local: Roberta Viana

Administração: Fábio Oliveira

Desenho de Som e Operador: Vitor Granete

Direção de Produção: Bianca De Felippes

Idealização: Marinho d’Oliveira Produções Artísticas

Produção Nacional: Gávea Filmes

Realização: Ministério da Cultura e Othon Bastos Produções Artísticas

Patrocínio: Transpetro

Datas: 25/09 a 5/10/2025

Horário: quintas e sextas e sábados às 20h e domingos às 16h

Um comentário

Clóvis Gonçalves

Parabéns, concordo com tudo que foi escrito, assisti o espetáculo e sai com a certeza de que o aprender e o evoluir está na insistência, na convicção de sua arte, na importância e relevância de sua história e seu testemunho consciente, e aberto ao diálogo, pois o público absorve a verdade quando somos responsáveis pela sinceridade de nossas palavras e gestos.