Dolores reafirma sua urgência política com espetáculo sobre a resistência do Sul Global

O Dolores Boca Aberta chega com Debuxo: o olho do mundo, uma nova montagem que confirma sua vocação para o teatro político sem concessões. Com elenco renovado e uma proposta estética ousada, o grupo constrói um espetáculo episódico que entrelaça passado e presente para lembrar — com insistência e método — que certas denúncias não envelhecem: apenas se tornam mais necessárias. E, quando fala em “Sul Global”, o espetáculo não convoca uma geografia passiva: nomeia um sujeito histórico produzido pela divisão internacional do trabalho e pela violência colonial.

O primeiro gesto dramatúrgico já revela a inteligência da montagem. Ela começa no presente, nomeia o tema do conflito envolvendo palestinos e a lógica sionista e, por um instante, nos coloca diante do ponto mais inflamável do debate contemporâneo: o campo em que a propaganda tenta substituir a realidade, e a linguagem tenta domesticar aquilo que é intolerável. A peça não contorna o assunto, não o “prepara” com cautela, não o dilui em abstração. Ela aponta, de saída, o problema político e moral do nosso tempo — e, quando a plateia já está dentro desse fogo, a dramaturgia realiza seu movimento mais decisivo: recua quatro décadas e finca o espetáculo no histórico discurso de Thomas Sankara na ONU, em 1984.

Esse recuo não funciona como fuga nem como explicação acadêmica. Ao contrário: funciona como revelação. A cada frase, compreendemos que a violência atual não caiu do céu, nem é acidente de rota, nem “tragédia inevitável”. Ela é filha direta de mecanismos antigos, racionalizados e atualizados: a retórica civilizatória que justifica a força; o cinismo diplomático que batiza dominação de “ajuda”; a organização econômica do mundo que transforma povos inteiros em periferia administrável. O passado, aqui, não vem como memória honrosa: vem como lâmina.

Um dos achados mais potentes da montagem é a escolha de distribuir o discurso de Sankara entre todo o elenco. Não se trata de um personagem que fala; trata-se de uma voz coletiva. Sankara deixa de ser figura histórica e se torna coro, grito partilhado, respiração comum. A voz não pertence a um indivíduo: pertence a uma posição no mundo — a dos não alinhados, dos esquecidos, dos desumanizados pela lógica imperial. Esta opção vai além da mística do coletivo: recusa o protagonismo burguês no palco. O ator não encarna um “herói”; torna-se suporte de inscrição de uma luta, deslocando a ênfase do indivíduo para a posição histórica — um procedimento brechtiano no sentido mais rigoroso, uma dessubjetivação a serviço da voz política. O espetáculo entende, com precisão, que a luta anti-imperialista não é monumento, é ferramenta; não é passado, é presente em disputa.

A partir dessa fundação, a peça se desdobra em cenas que expõem o absurdo da máquina de propaganda sionista e a desumanização sistemática necessária para naturalizar o massacre de palestinos. A dramaturgia está interessada em desmontar o aparelho que fabrica a percepção — o sistema de palavras, imagens, enquadramentos e “evidências” que transforma um povo em alvo e ainda exige gratidão dos espectadores pela própria anestesia. E a encenação evita o espetáculo da dor alheia — armadilha que Iná Camargo Costa tantas vezes denuncia, quando a miséria vira objeto de contemplação piedosa. Em vez disso, focaliza a anatomia do agressor e a lógica do sistema, fazendo da plateia menos testemunha e mais investigadora do crime.

Mas o espetáculo não se limita ao Oriente Médio. A estrutura episódica abre caminho para que outros territórios de resistência entrem em cena — a Venezuela, as lutas latino-americanas, as recorrentes formas de intervenção e cerco — compondo um panorama que recusa a fragmentação conveniente das lutas. Não são conflitos isolados; é o mesmo sistema operando com variações de método — o sistema-mundo capitalista em sua fase imperialista, que administra centros e periferias pela mesma gramática da acumulação. Para sustentar sua taxa de acumulação, transforma vidas em população excedente e territórios em zonas de saque. O que muda é o nome do palco; a engrenagem é reconhecível.

O texto menciona a resistência do governo Maduro aos ataques e insinua a possibilidade de agravamento do cerco, abrindo um campo que faz sentido dentro do tema maior do trabalho: o Sul Global como zona histórica de disputa, bloqueio e intervenção. A entrada é necessária e está bem colocada, mas aparece ainda como enunciado breve: pede mais tempo de cena, mais desenvolvimento, mais materialidade. É precisamente o tipo de aprofundamento que o Dolores sabe fazer — porque, quando escolhe um tema, não o trata como tópico, mas como investigação.

A encenação trabalha com coragem formal e política, e o diretor Luciano Carvalho já anuncia o desejo de afiar ainda mais as arestas críticas na temporada do próximo ano. Teatro político, quando é de fato político, não se acomoda na “obra pronta”. Ele se reescreve em confronto com o tempo e radicaliza justamente porque entende que o inimigo também aprende — e aperfeiçoa seus dispositivos.

A opção estética parte de uma linguagem que o coletivo construiu ao longo de mais de duas décadas — uma linguagem reconhecível, mas longe de se repetir. Ao mesmo tempo em que é original, encontra eco numa genealogia forte do teatro e da literatura política europeia, especialmente em Peter Weiss.

A evocação de Peter Weiss se faz urgente hoje, pois o sentido político e social que fundamentava seu teatro documentário — concebido como um tribunal da história — vem sendo esvaziado por uma apropriação deformada do pós-dramático. Ao contrário do conceito cunhado por Lehmann, que buscava novas formas de articulação política sem abandonar a raiz crítica, a cena contemporânea muitas vezes reduz essa ruptura a um caleidoscópio de autocitações estéreis. Nesse processo, o documento perde sua função de prova factual e converte-se em mero pretexto para um narcisismo cênico, onde o compromisso com o debate público cede lugar a uma estrutura voltada quase exclusivamente para alimentar o ego de quem está em cena, traindo a vocação do teatro como assembleia para transformá-lo em espelho de vaidades.

Em O Canto do Fantoche Lusitano, Weiss escancara o absurdo da colonização europeia e mostra que o grotesco não é desvio: é a própria lógica do empreendimento colonial desde sua origem mercantilista. E em A Estética da Resistência, romance em três volumes entre ensaio e narrativa, ele acompanha como o proletariado resistiu à opressão fascista no século XX, não como mito heroico, mas como processo histórico concreto, contraditório, longo. Se hoje parece que nos falta Weiss como presença central no debate artístico, é significativo encontrá-lo reverberando — mesmo à distância — num coletivo da periferia paulistana que bebe da mesma fonte e tem a mesma sede de justiça social.

O que faz o teatro se renovar não é a vontade abstrata de “inovar”, mas a necessidade objetiva de dizer algo relevante para sua aldeia — e, ao dizer, fazer ver que a aldeia nunca é só aldeia. Que nossas urgências dialogam com outras urgências em outros lugares e tempos. Que o vizinho não é inimigo — inimigo é o sistema que nos treina para disputar migalhas enquanto naturaliza as estruturas que fabricam a escassez, a humilhação e o medo.

Há uma imagem que me veio assistindo ao trabalho — e ela não é metáfora solta: é lembrança. A do colono que sabe que não vai ficar muito tempo naquelas terras do interior de São Paulo, mas ainda assim planta árvores. Planta porque enxerga adiante do próprio destino: sabe que vai sair, mas a árvore permanece. E permanece para os filhos de outras famílias pobres, que vão colher os frutos nos próximos anos. O teatro do Dolores planta desse jeito: sem promessa de permanência, sem ilusão de vitória rápida — mas com uma obstinação prática, quase teimosa, de quem trabalha para que a vida de alguém depois seja um pouco menos árida.

Nesse gesto de plantar sem ver o fruto, o Dolores encarna a mais difícil das mediações: transformar a fúria do agora em lucidez estratégica. Seu teatro não é espelho, nem consolo; é um órgão de ajuste da percepção — aquilo que torna a sociedade visível como algo passível de transformação. A urgência, portanto, não está apenas no tema, mas no próprio ato de reorganizar o tempo histórico no palco, lembrando-nos que o passado (Sankara) é um recurso não esgotado, e o futuro, um campo de batalha que se prepara agora, na mente do espectador.

É raro ver teatro que não apenas fala sobre urgências, mas que se constrói como urgência. Este Dolores não pede licença, não ameniza, não oferece o conforto da contemplação distanciada. Ele começa no agora, recua para nos devolver a genealogia do método e retorna ao presente com o olhar deslocado — mais informado, menos dócil. Exige que reconheçamos Sankara não como passado glorioso, mas como instrumento vivo para ler a catástrofe contemporânea. E, sobretudo, exige que a gente entenda o essencial: ver, aqui, não é um ato neutro. Ver é tomar partido do real.

FICHA TÉCNICA

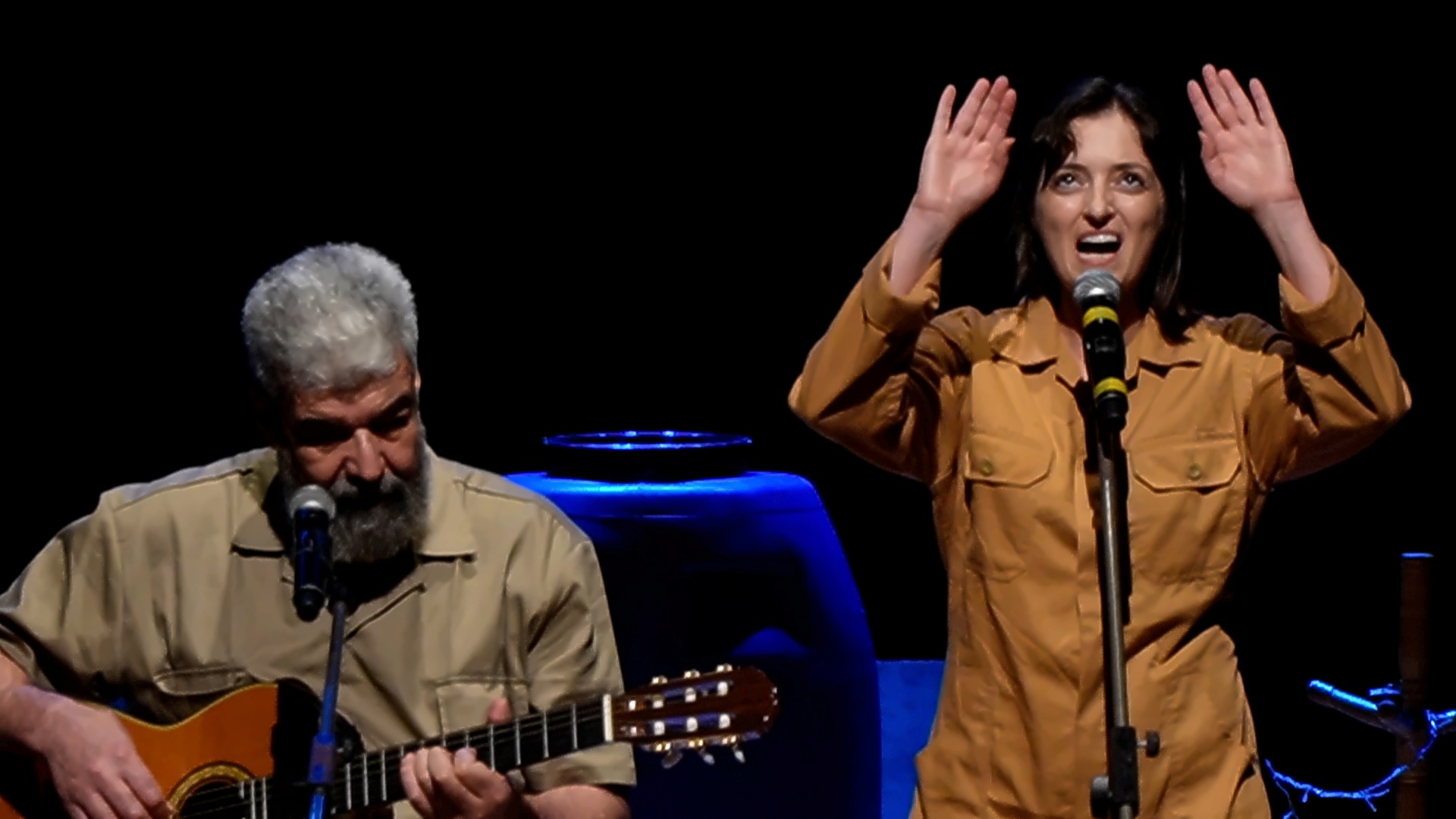

Espetáculo: Debuxo: O olho do mundo

Direção:

Luciano Carvalho

Assistência de Direção:

Elis Martins

Dramaturgista:

Luciano Carvalho

Textos:

Camila Ribeiro

Castro Alves

Clara Major

Luciano Carvalho

Michel Galiotto

Pepetela

Thomas Sankara

Elenco:

Bruno Meng

Camila Ribeiro

Clara Major

Cristiano Carvalho

Elis Martins

Fernanda Paula

Michel Galiotto

Nica Maria

Thamy Freitas

Música:

Fernando Oliveira, Yago Oproprio

DJ:

Gil BF

Concepção de Iluminação:

Elis Martins, Luciano Carvalho

Operador de luz:

Thiago Yuta

Cenografia:

Coletivo Dolores

Figurino:

Coletivo Dolores

Registro Fotográfico / Audiovisual:

Luis Mora

Redes sociais (Instagram)

- @doloresbocaaberta

- @bruno.meng

- @cami_laribeiro

- @claaah_mendes

- @cristianocarvalhopersonal

- @elementosmag

- @elis_martins9

- @essetiii

- @michelgaliotto

- @thiagoyuta

Newsletter

Gostou desta resenha?

Receba a próxima no seu email.

Sem spam. Apenas reflexão, cena e pensamento crítico sobre teatro paulistano.

Sem spam. Cancele quando quiser.

Cadastro confirmado.

A próxima resenha chega direto na sua caixa de entrada.

Algo deu errado.

Tente novamente.